新着記事

「 5人に1人が高校卒業資格を得られない」高い成果を出すための支援

米国では5人に1人が高校卒業資格を得られず、その後失業、不健康、貧困に繋がる可能性があります。

One in five students in the United States will not earn a high school diploma — and young adolescents who fall behind in school risk never catching up, leading to unemployment, poor health and poverty, research has shown.

参照元:https://www.ucdavis.edu/curiosity/news/underachievers-no-more

– カリフォルニア大学デービス校 University of California – Davis. June 15, 2022 –

米国では、5人に1人が高校卒業資格を得られません。

そして、学校で遅れをとった若い青年は、決して追いつくことができず、失業、不健康、貧困につながる危険があることが、研究によって明らかになりました。

しかし、カリフォルニア大学デービス校がカリフォルニアとニューヨークの都市部の中学生を対象に行った新しい研究は、学業不振の生徒に対する有望な方法を示しています。

研究者たちは、教師が早期に介入し、知能は可鍛性であり、学習は達成可能であると生徒に教育することで、成績不振の生徒が活躍し、成績が向上することを発見したのです。

この研究の主執筆者で、人間生態学部の博士研究員であり、教育心理学を研究しているテネル・ポーター氏は話します。

ポーター氏:これらの結果は刺激的でした。努力次第で能力は向上し、苦学生にも進歩が見られるということです。

この研究は、2022年6月14日にPsychological Science誌に掲載されました。

ポーター氏は、子どもたちやその家族、そして教師の間でも、中学で成績が悪かった生徒は一生追いつけないのではないか、つまり思春期初期以降に知能レベルがあまり上がらないのではないか、という考え方がよくあると説明しました。

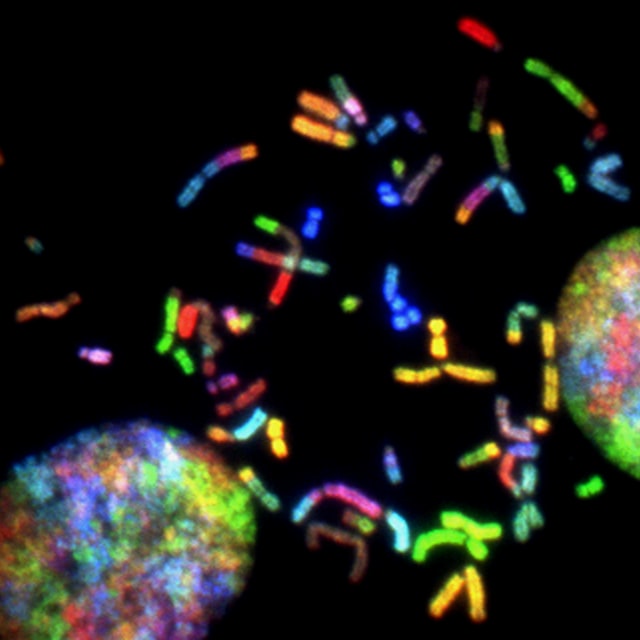

しかし、この研究では、脳は筋肉のように強化し鍛えることができるとするマインドセット介入と呼ばれる教育哲学を実施し、そのプログラムを教室で実施する方法を教師に訓練したところ、1年間で平均数パーセントの成績が向上したことが示されました。

この研究で用いられた介入は、”Brainology “と呼ばれる特定のプログラムです。

この研究は、教師がこの技術に与える影響を含めた初めてのもので、教師が関与せずに生徒一人一人にコンピュータでメッセージを配信するよりも、成績的に二倍の効果があることが証明されました。

成績の悪い生徒の方が、すでに成績の良い生徒よりも効果があったのです。

生徒たちは、「『わあ、私はもっと賢くなれるんだ』と学んだのです」とポーター氏は言います。

COVID-19が閉鎖される前の1学期間に、オレンジ郡とニューヨーク市にある12校で、民族的に多様な6年生と7年生の約2000人と50人の教師が無作為化試験に参加しました。

この方法は、数学、科学、英語のコースで交互に実施され、異なる科目での結果を検証しました。

「この方法は様々な科目で効果があると確信できる」とポーターは述べています。

米国内外の数百校で採用されている「Brainology」では、脳の働きや、努力、学習、効果的な戦略の使用によって賢くなる仕組みを学ぶことで、成長思考法の基礎を学ぶことができると研究者は述べています。

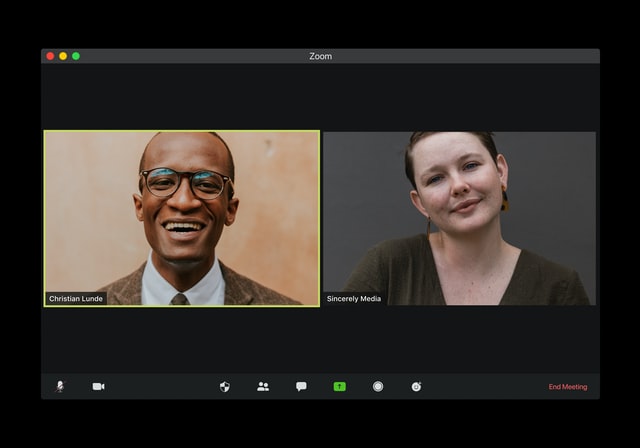

この研究では、教師が介入を行う際に重要な役割を与えられています。

これにより、教師が成長思考を支持し、生徒が向上できると信じていることが生徒に伝わると研究者は述べています。

教師はBrainologyの4つのレッスンのうち3つを担当し、生徒が積極的に教材を処理できるように指導しました。

例えば、教師は生徒に向上させたい科目を挙げさせ、その科目で最大限の学習をするための計画を立てさせるなどして、可鍛性知能の概念を示すことができます。

教師には継続的なサポートが提供されました。教師にはカリキュラムガイド、ビデオ教材、対面式トレーニングが配布され、成長思考を生徒に伝えるための教育的テクニックが伝授されました。

さらに、成長思考と教育の専門知識を持つスタッフが、ブレインロジーのレッスンを定期的に観察し、介入期間中はコーチングを行ったと研究者は述べています。

その結果、教師のマインドセットの信念も成長したそうです。

この記事が気に入ったら

いいね または フォローしてね!

関連記事

新着記事

-

男女ともに長生きになる「男女平等」2023.03.07健康

男女ともに長生きになる「男女平等」2023.03.07健康 -

他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く2023.03.06人体・脳

他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く2023.03.06人体・脳 -

「寿命を延ばす」良質な睡眠2023.03.05健康

「寿命を延ばす」良質な睡眠2023.03.05健康 -

見極める力を養う「チャットボットの精度」2023.03.04技術

見極める力を養う「チャットボットの精度」2023.03.04技術 -

健康増進と生きがいにつながる「森林浴」2023.03.03健康

健康増進と生きがいにつながる「森林浴」2023.03.03健康 -

米国の6人に1人「肥満による死」2023.03.02健康

米国の6人に1人「肥満による死」2023.03.02健康 -

週休4日制で生産を維持する2023.03.01社会

週休4日制で生産を維持する2023.03.01社会 -

オンライン学習で学生に届く教育方法2023.02.28学習

オンライン学習で学生に届く教育方法2023.02.28学習 -

学業成績に影響を与える「夜間の睡眠」2023.02.27健康

学業成績に影響を与える「夜間の睡眠」2023.02.27健康 -

心の豊かさに大きく影響を与える「目的意識を持った10代の若者」2023.02.26健康

心の豊かさに大きく影響を与える「目的意識を持った10代の若者」2023.02.26健康

よく読まれている記事

-

なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか

なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか -

どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」

どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」 -

視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」

視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」 -

「触覚が敏感な部位はなぜあるのか」触覚メカニズムが解明される

「触覚が敏感な部位はなぜあるのか」触覚メカニズムが解明される -

不活性化されたリチウムイオン電池を甦えさせる「復活するリチウムイオン電池」

不活性化されたリチウムイオン電池を甦えさせる「復活するリチウムイオン電池」 -

記憶が脳に保存される新しい理論「MeshCODE理論」が開発される

記憶が脳に保存される新しい理論「MeshCODE理論」が開発される -

大面積有機フォトダイオードに置き換わる?「シリコンフォトダイオード技術」

大面積有機フォトダイオードに置き換わる?「シリコンフォトダイオード技術」 -

幸福度を7%上げる「旅行の仕方」

幸福度を7%上げる「旅行の仕方」 -

「世界最長寿記録を更新し132歳まで生きる人が出現する」ベイズ統計学予測

「世界最長寿記録を更新し132歳まで生きる人が出現する」ベイズ統計学予測 -

組織の中で行われたインシビリティ(非礼な言動)を軽視してはいけない理由

組織の中で行われたインシビリティ(非礼な言動)を軽視してはいけない理由

N E W S & P O P U L A R最 新 記 事 & 人 気 記 事

WHAT'S NEW !!

-

男女ともに長生きになる「男女平等」

【男女ともに長生きになる「男女平等」】 権利とは人間が作り出した構造ですが、男女平等が進むと男女ともに長生きになるようです。 The first global study to investi... -

他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く

【他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く】 他者を犠牲にして自分の利益を選ぶ、自分にとって利益は少ないが他者への害を防ぐ、道徳的なに... -

「寿命を延ばす」良質な睡眠

【「寿命を延ばす」良質な睡眠】 良質な睡眠をとることは、寿命を何年も長くする可能性があります。 Getting good sleep can play a role in supporting your heart and... -

見極める力を養う「チャットボットの精度」

【見極める力を養う「チャットボットの精度」】 ChatGPTをはじめ、チャットボットの精度は人が書いたものかどうかわからない程までの水準になっています。 The most rec...

-

なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか

【なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか】 ノルウェー科学技術大学の研究によると、手書きの方が物事をよく覚えることが判明しました。 様々なコンピュ... -

どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」

【どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」】 激しい音楽を好んで聴く人は、激しい性格の持ち主なのでしょうか?研究者は、音楽の好みと性格の関連性は... -

視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」

【視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」】 鮮明にイメージできる人は、視覚ネットワークと意思決定に関連する脳の領域が強く結びついてい...

News

- 新着記事 -

Popular

- 人気記事 -

H A P P I N E S S幸 福

人気 (❁´ω`❁)

M E A L食 事

B R A I N脳

人気 (❁´ω`❁)

H E A L T H健 康

人気 (❁´ω`❁)

-

人体・脳

健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」

【健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」】 ボリビア・アマゾンの先住民族であるツィマネ族が、アメリカやヨーロッパの人々に比べて... -

社会

自制心が健康と若さをもたらす理由

【自制心が健康と若さをもたらす理由】 デューク大学の研究チームは、自制心が心身に及ぼす影響を調査しました。 1000人を出生から45年間に渡って追跡した大規模調査で... -

健康

高強度インターバルトレーニングは、適度な運動よりも心臓を強化する

【心臓を強化する高強度インターバルトレーニング】 ノルウェー科学技術大学の研究によると、トレーニングの強度が、病気の重症度を軽減し、心臓機能を改善し、作業能力...

-

人体・脳

健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」

【健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」】 ボリビア・アマゾンの先住民族であるツィマネ族が、アメリカやヨーロッパの人々に比べて... -

社会

自制心が健康と若さをもたらす理由

【自制心が健康と若さをもたらす理由】 デューク大学の研究チームは、自制心が心身に及ぼす影響を調査しました。 1000人を出生から45年間に渡って追跡した大規模調査で... -

健康

高強度インターバルトレーニングは、適度な運動よりも心臓を強化する

【心臓を強化する高強度インターバルトレーニング】 ノルウェー科学技術大学の研究によると、トレーニングの強度が、病気の重症度を軽減し、心臓機能を改善し、作業能力...

J O B仕 事

人気 (❁´ω`❁)

-

社会

週休4日制で生産を維持する

-

人体・脳

アイデアや閃きが降りてくる「横断的なコミュニケーション」

-

社会

大災害を読み解く鋭い解決策

-

思考・瞑想

賞や表彰が発明家の創造性を低下させる

-

人体・脳

創造的な人はここが違う!「非創造的なハブを回避し非典型的なアプローチをする」

-

社会

アメリカ陸軍で既に多数の成功を収めている「人々を創造的にするトレーニング」

-

社会

2年は普及しない?「カテゴリーイノベーション戦略」

-

社会

管理者級以上必見「創造性を引き出す同僚間の友情とサポートを育む組織づくり」

-

社会

アイデアを創出する人数「少人数のグループのほうが新しいアイデアが出やすい」

-

健康

散った気を元の集中に戻す「1日最大50%費やす迷いを断つマインドフルネス」

-

社会

移動によるエネルギーが激減「環境に優しく誰でも参加できるオンライン会議」

-

社会

山火事コスト数十億ドルのコスト削減「インドネシアの泥炭地回復」

-

社会

価格末「99円」設定が販売者に不利益を及ぼす驚愕の理由

-

社会

購買意欲を掻き立てる商品提示方法

-

社会

「感情的異質性」がチームの創造性を高める

-

社会

従業員の創造性を高める驚愕の方法「報酬を選択制にする」

-

社会

テクノロジーの力でセレンディピティを生み出す

-

社会

様々なテーマの問題への取り組みにつながる「ダ・ヴィンチ構想」

-

社会

改善が必要な状況に「やめる」という解決策がでない理由

-

社会

空想が苦手な理由と、その修正方法

-

学習

パズル解きの極意、最良の選択より優れた驚愕の方法

-

社会

大麻が独創的で実現不可能なアイデアを創出するという実験結果

-

社会

記憶に残るユーモアを含んだニュース

-

社会

なぜメッセージと画像が一致してない情報は伝わらないのか

-

社会

消費者を購買に結びつける音楽

-

技術

自動化工場などの緊急事態に備えて知識を生かしておく方法

-

社会

「生産性も顧客満足度も向上」プロジェクトに自主性を持たせる

-

人体・脳

人は1日に35,000回の意思決定をしている「意思決定を行うアルゴリズム」

-

社会

他文化と頻繁衝突する文化圏は協力的なゲームが流行?「ゲームからみる文化」

-

社会

「通勤はわるいもの?」モバイルセンシングで仕事の成果と通勤の関連性を解明

-

社会

テクノロジーは労働者の幸福度にどのような影響を及ぼすか

-

社会

雇用の創出ではなく雇用の置換が進む「ロボットなどの作業の自動化」

-

社会

「柔軟で弾力性のある対応が可能」生物系を模倣した多様なサプライチェーン

-

社会

「患者のメンタルヘルスケアを向上させる」患者と心理療法士のマッチング

-

学習

デジタルデバイス用に最適なフォント「AdaptiFont」

T E C H N O L O G Y技 術

人気 (❁´ω`❁)